失敗しない売り場プロモーション㊺(文=野島崇範/株式会社プラスアルファ専務取締役)

広告を「見ない」時代、でも“声”は届く!

パチンコ店にとって「音」は昔から切っても切れない存在です。BGMや効果音、店舗全体に響く機械の音は、ある意味でパチンコ店の「活気」を演出してきました。

しかし、最近お店でよく見かけるBGMの強化や選曲の工夫が、集客に直結しているかといえば、決してそうではありません。むしろ、音楽は空間演出の一部であり、顧客の感情に寄り添う「雰囲気づくり」に寄与しているだけです。

ところが、ここにきて「音声プロモーション」という視点が業界内でじわじわと注目されています。

その理由は明確です。視覚的な広告が飽和し、ご来店いただくお客様が広告そのものを「見ない」時代になったからです。スマホを見ているお客様に、視覚的なポスターやデジタルサイネージのメッセージが届く確率は、決して高くありません。

しかし、音は違います。耳に届く音声は、意識的に目を向けずとも届き、無意識に顧客の感情に作用します。特に、プロの声優を起用した音声プロモーションは効果的です。

なぜプロ声優なのか? それは「プロだから」です。声のトーンや間の取り方、波形のコントロール、聴き心地の良さは、素人のナレーションとは比べ物になりません。

言語情報は7%、聴覚情報は38%

ここで思い出したいのがメラビアンの法則です。これは、感情や態度を伝える際に相手に与える印象の割合を示した心理学の法則で、言語情報はわずか7%しか影響せず、残りの93%は視覚情報が55%、聴覚情報(声のトーンやリズム、抑揚)が38%を占める、というものです。

音声プロモーションにおいて、視覚的な情報はありません。つまり、残るは「言語情報」と「聴覚情報」です。ここで注目すべきは、たった7%の言葉以上に、声の響きやトーン、テンポといった聴覚的な要素が38%もの比重を持つという点です。人は耳に不快な音を無意識に排除します。逆に、心地よいトーンや適切な間の取り方は、自然にメッセージを届け、記憶に残るのです。

だからこそ、プロの声優が必要なのです。メラビアンの法則が示すように、「何を言うか」以上に「どう伝えるか」が、感情に訴えかける鍵になります。

プロの声優は、無意識に届く音の力を最大限に引き出し、顧客の心にポジティブな印象を残します。広告のデザインはデザインの専門家(プロ)が作成しますが、音声プロモーションは現場のスタッフや店長など声の専門家(プロ)でなくても作成できるため、声の素人が作成した音声を店内で流している場面を見かけます。それでは音声プロモーションの最大限活かしているとは言えないのです。

ドンキもマックも音で差別化

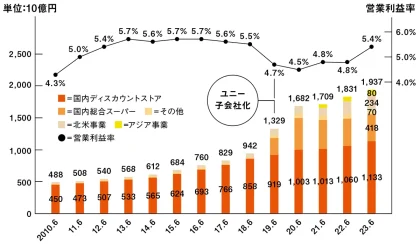

この点に早くから着目したのが、小売業界のドン・キホーテです。彼らはプロ声優を起用した軽快な店内放送で「ドンキらしさ」を演出し、音声による360度の訴求を実現しました。視線を向ける必要もなく、耳に届く「声」で店舗の魅力や情報を伝え、増収増益を続けています(※もちろん、ドン・キホーテの広告戦略は音声だけではなく魅力満載です)。

ドン・キホーテを経営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの売上⾼推移

近年ではマクドナルドも、BGMの空気感ではなく、「耳に残るプロの声」でメニューやキャンペーンを訴求するスタイルを取り入れ始めています。

集客を続ける店、伸び続ける店は、時代の変化に敏感です。人々の視線が分散する現代だからこそ、「音声プロモーション」という新たな武器を活用し、顧客の耳に、心に、メッセージを届ける。パチンコ業界も今、同じ視点に立つべきでしょう。

「広告は見てもらえない。でも、声は届く。」

プロ声優による音声プロモーションは、これからのホール運営において、無視できない戦略のひとつです。

さらに、次回はご年輩のお客様へ店舗魅力を伝えることが可能な音声プロモーションについて解説します。

【お知らせ】

最新の広告手法をLINEから得る

https://lin.ee/tUZwGaM

◆プロフィール

・野島崇範(のじま たかのり)

・野島崇範(のじま たかのり)

1983年三重県生まれ。北海道教育大学卒。全国のホールを年間1,000店舗以上調査し、その中から繁盛店に共通する法則を見つけ出し「伝達力」と定義。「伝達力」調査の分析に基づき、お客様立場の徹底と継続の重要性を、支援先ホールの全スタッフと共有する。また、売り場ランチェスター戦略の第一人者として、科学的に売り場の支援を実施。売り場の書籍「あなたの売り場、太っていませんか?」を発売。