岩田 松雄

株式会社リーダーシップコンサルティング

代表取締役

いわた まつお●1958年生まれ。大阪大学経済学部卒業後、日産自動車に入社。ジェミニ・コンサルティング・ジャパン、日本コカ・コーラ役員、アトラス代表取締役社長、タカラ常務取締役、イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役などを歴任。その後、スターバックスコーヒージャパンCEO(代表取締役最高経営責任者)に就任。現在、リーダーシップコンサルティングを立ち上げ、次世代のリーダー育成に力を注いでいる。「ミッション」など著書多数。

ブランドとは何か──。そして、ブランドを構築するには何をすべきか。元スターバックスコーヒージャパンCEOの岩田松雄氏に本質を聞いた。

ブランドの定義とミッションの重要性

──本日はお忙しいなか、お時間をいただき誠にありがとうございます。早速ですが、今回は「ブランドとは何か?」をテーマに、岩田さんのご見解を伺えればと思います。遊技業界では、ファンや店舗数の減少が続いており、業界再生の鍵として“ブランド”の再構築が重要だと考えています。

ありがとうございます。まず「ブランド」とは何かという定義の話から始めた方がいいですね。一般的にブランドというと、高級品や有名な企業、あるいはロゴやキャラクターのようなものを指すイメージが強いですが、本質的には「その企業が何をしたいのか」「何を目指しているか」ということがお客様や人々に伝わり、自然と思い浮かべられる状態のことだと私は考えています。

たとえば「スターバックスとはどんなところか?」と問われたとき、多くのお客様が「ほっとする」「心地がよい」などと答えます。それは、スターバックスのミッションである「人々の心を豊かで活力あるものにするために――ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そして一つのコミュニティから」がパートナー一人ひとりに浸透し、そのミッションを愚直に遂行することによって、お客様に伝わっているからです。それがブランドを作っているのです。

──つまり、単に装飾的なものではなく、「中身」や「存在意義」にこそブランドの本質があるということでしょうか。

そうです。その中でも最も大切なのが「ミッション」です。ブランドを本当に構築したいのであれば、まず自分たちが「何のために存在しているのか」を明確にすることが必要です。これがないと、どんなにお洒落なロゴや制服を作っても、ブランドにはなりません。社員全員がミッションを理解し、それに基づいた行動を取れるかどうかが、ブランドの土台となります。

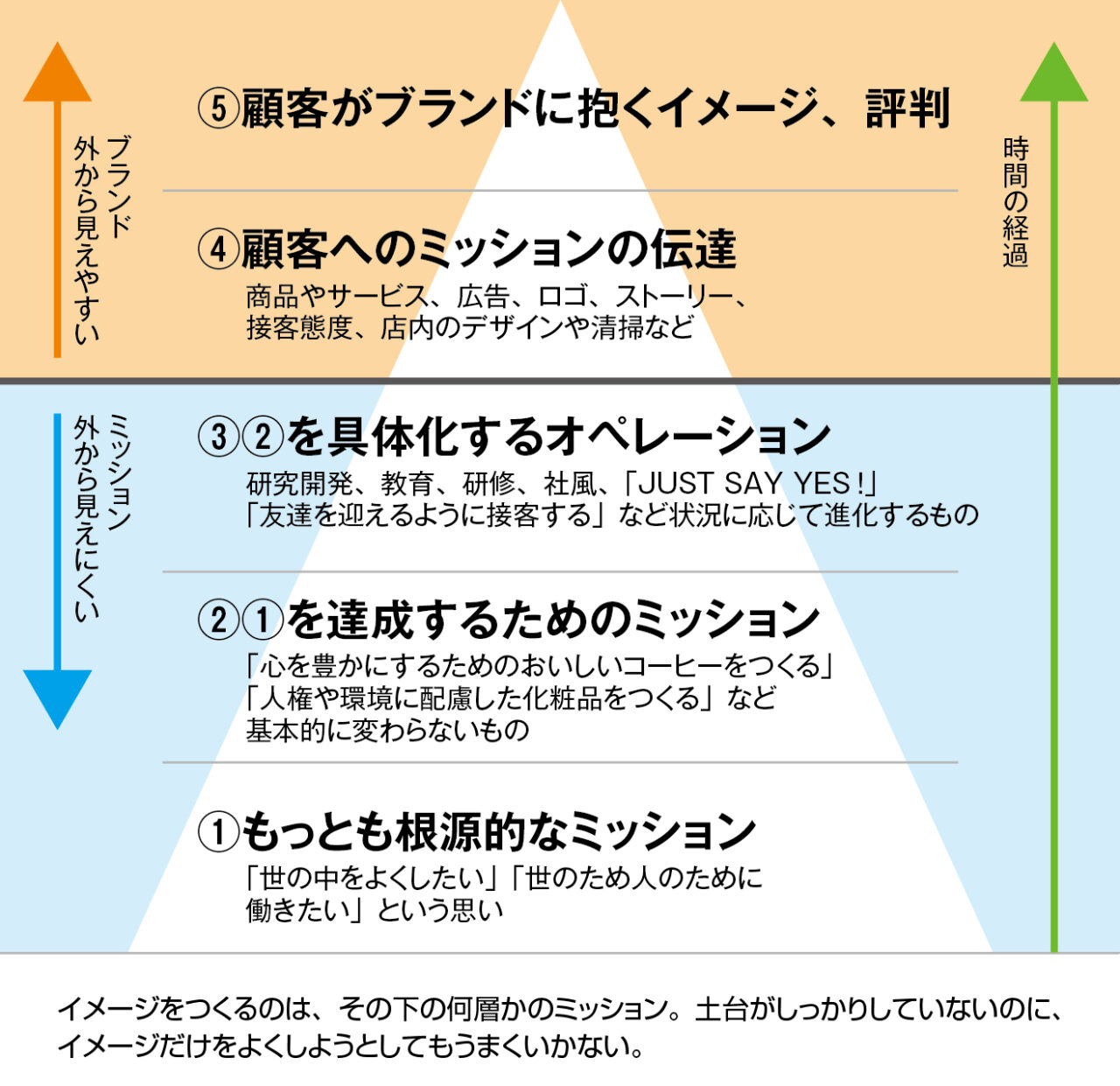

遊技業界の中でブランドといえば、地位やイメージとして定義されているのかもしれませんが、もっと根源的な部分としてまずミッションがあり、そのミッションを達成するために努力し、その結果がきちんと伝わってブランドになるわけです。

■ブランドとミッションの関係(著書「BRAND」より抜粋)

掲げたパーパスを本気で実行する

──ミッションと同意語として「パーパス」という言葉があると思います。実は遊技業界では現在、「遊びの力で、心を元気に。」というパーパスを掲げています。

業界全体で方向性を示すのは大切なことですが、結局のところ、行動を起こすのは、各企業、各ホールです。しかも、ホールごとに立地条件も経営者の考え方も違いますので、ホールごとの違いを尊重しながら、共有できる価値観を見つけることが大切ではないでしょうか。

──他の業界で全体のパーパスを掲げて成功させている事例はあるのでしょうか?

たとえばコンビニ業界では「社会インフラとしての役割を担う」というパーパスを掲げて進化しています。コンビニ業界は一時期、「便利だけど、24時間営業の是非」「食品ロス」といった批判も多く、大手コンビニが一致して「災害時の支援拠点」「地域の見守り」「高齢者支援」を推進してきました。また、経済産業省とも連携し、「地域の社会インフラ」としての立場を明確化しています。その結果、高齢者や被災地への支援実績などを通じ、「ただ物を売っている店」ではなく、社会的存在価値を持つ業態として再評価されるようになりました。

その他にも鉄道業界では「地球と未来をつなぐ」といった理念を打ち出しています。酒造業界では「日本文化の担い手」、出版業界は「知のインフラ」としてのパーパスを掲げ、存在価値の再定義に取り組んでいます。こうした業界は、自分たちの社会的役割を明確にし、それを社内外に浸透させることでブランドを形成しています。

──なるほど、結構あるのですね。

遊技業界の「遊びの力で、心を元気に。」というパーパスも、様々な社会問題、たとえば孤独や高齢化、地域活性化などと結びつけて、レジャーから“社会貢献型エンタメ”として進化できれば、他業界と同様のブランド化も十分に実現できると考えています。

こうした取り組みは、単なるスローガンではなく、業界が共有する「意志」の表明です。遊技業界もパーパスをすでに掲げているわけですから、重要なのはそれをどこまで本気で実行に移すか、企業ごとに落とし込んでいけるかどうかだと思います。

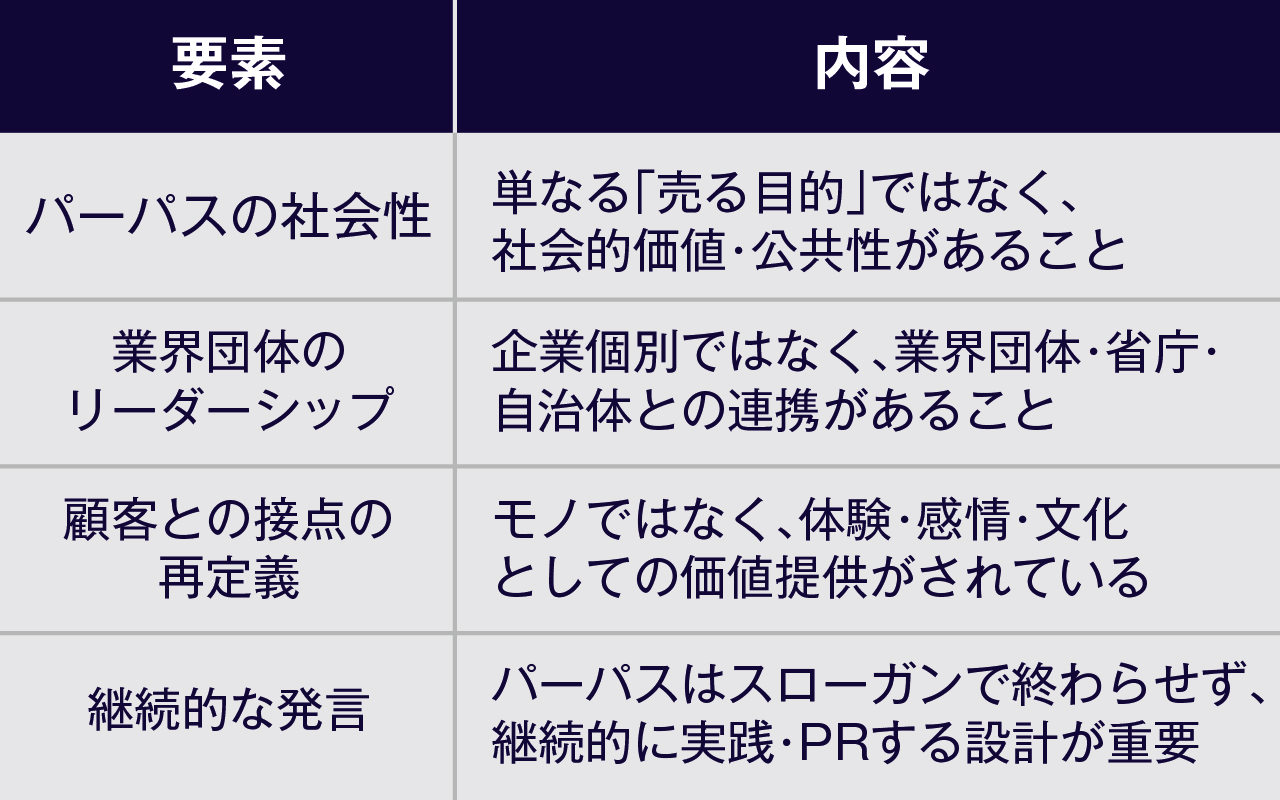

■業界パーパスの共通点・成功の鍵

ターゲットを誰にするかも大切

──遊技業界には、のめり込み・ギャンブル依存などの負のイメージが先行しています。「ギャンブル性」や「規制」などもありますが、ブランド構築においてどのように向き合えばよいでしょうか?

よいイメージを社会に浸透させるためには、もっと地域に溶け込む努力が必要です。地域の清掃活動やボランティア活動への参加など、社会貢献的な取り組みを“見える形”で行っていくべきですし、単価を安くして長時間楽しめる構造にすることも大切かもしれません。さらに、「健全な娯楽」としての側面を明確に打ち出し、若い女性が安心して来店できる環境を整えることも、業界全体のイメージを変えるための重要な一手だと考えます。

射幸性は、業界の魅力である一方、社会的な批判の対象にもなります。それよりも、パチンコを「タイムコンシューミング」、つまり時間を消費するエンタメと定義することで、ミッションの方向性を見出せると思います。2〜3時間をどう快適に、どう価値あるものとして提供できるかを真剣に考えることが重要です。

また、遊技業界には規制がありますが、規制をネガティブに捉えるのではなく、制限の中で創意工夫を生み出す契機と捉えるべきです。スターバックスも「禁煙」という制限を強みに変えて、女性や若者からの支持を獲得しました。制約があるからこそ、明確な差別化や、顧客層の選別が可能になるのです。

──確かにスターバックスが店内禁煙を打ち出したことは差別化になりました。

かつて喫茶店といえば、タバコの煙が立ち込める場所というイメージが強く、若い女性が足を運びにくい空間でした。しかしスターバックスは、あえて禁煙を徹底し、コーヒーの香りを大切にする空間づくりに注力しました。その結果、女性客や非喫煙者が自然と集まり、喫茶店=男性中心という旧来の印象を刷新しました。“誰に来てほしいか”“どんな価値を提供するか”を明確にし、それを空間と体験で具現化していくことで、ブランド化されていきます。

遊技業界の構造的な課題としては、遊技機での差別化が難しいという点があると思います。多くのホールが同じような機種を導入しており、見た目やスペックに大きな違いはありません。そのため、設備やサービス、接客、雰囲気といった“体験の質”がますます重要になってきます。まさに、ミッションに基づく体験価値の提供が、ブランド構築の要になるのです。

ブランドが育つと共感を得られる

──今ではスターバックスで働くことが一つのステータス、ブランドになっています。

おっしゃる通りです。スターバックスでは「ここで働きたい」と思わせる環境づくりに注力しました。その結果、いい人材が集まり、いい接客が生まれ、それがまたブランドを育てる好循環が生まれます。ブランドが育つというのは「選ばれる理由がある」からです。その理由を作るのは、結局のところ“日々の体験”であり、それを作るのは“人”です。店舗の雰囲気、スタッフの接客、居心地の良さ──すべてがブランドを形成します。

──採用に関して言えば、以前のパチンコ店は時給が他よりも高く、それなりに人が集まっていました。今はどこも時給があがり、その差がなくなり、大変に苦慮しています。

時給や待遇だけでは他業種と差別化できなくなっていますね。むしろ「ここで働く意味」を感じてもらうことが重要です。東京ディズニーランドで働くスタッフもきっと時給や待遇で選んでいるというより、そこで働くことに価値を感じているのだと思います。「仕事の報酬は仕事」なのです。

規模の大小に関係なくブランドは生まれる

──パチンコ店は中小企業が多いですが、ミッションに基づくブランドを継続させる秘訣などがあれば教えてください。

スタッフの皆様にミッションを浸透させることが大切ですが、むしろ中小企業の方が、経営者の思いが社員に届きやすい。5年でも10年でもかかっていい。大切なのは「やる」と決めることです。ブランドは戦略ではなく信念から始まります。組織が小さいからこそ、行動も早く、試行錯誤も柔軟に行えます。ブランドを作るとは、結局「約束を守り続ける」ことでもあります。お客様に、従業員に、地域社会に対して、自分たちは何を約束するのか──、そこが明確であれば、規模の大小に関係なく、ブランドは生まれます。そして「神は細部に宿る」のです。挨拶から始まり、トイレの隅々まで自分たちのミッションを浸透させていくことが大切です。

同時にミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を明文化し、それに基づいた評価制度を整備する必要があります。人材採用は“理念に共感するかどうか”で選び、育て、評価するという文化がないと、長期的な人材確保は難しいです。

──遊技業界に対し、今後のヒントをお願いします。

もう一度、「誰に、何を、どう提供するのか」を再定義してください。それがミッションです。そして、そのミッションに基づいてブランドを構築してください。遊技業界は、射幸性という側面があるからこそ、なおさら信頼と共感に根ざしたブランド戦略が求められます。まずは「誰にとっての居場所を目指すのか」を徹底的に考えるのもいいでしょう。ホール毎に高齢者か、女性か、若年層か。誰が来ても恥ずかしくない、むしろ誇らしい場所になれば、人は自然と集まります。その第一歩がミッションの再定義です。ぜひ、自信を持って取り組んでいただきたいですね。

■ブランドを考える上で読んでほしい岩田松雄氏の著書

MISSON(ミッション)

MISSON(ミッション)私たちは何のために働くのか

発行:アスコム

スターバックスには人々を魅了する“何か”がある。その“何か”を生み出しているのが企業と働き手たちの「ミッション」。自身や会社の「ミッション」を考えさせられる一冊。

BRAND(ブランド)

BRAND(ブランド)「自分ブランド」を築く48の心得

発行:アスコム

一流のブランド人になる48の心得を説く。第3章では「一流企業に学ぶブランドの築き方」として多数の事例を紹介。自社や自身のブランド構築の参考になる内容。

今までの経営書には書いていない 新しい経営の教科書

今までの経営書には書いていない 新しい経営の教科書発行:コスミック出版

ミッション、戦略立案、マーケティング、人事、コミュニケーション、経営者のあり方、ベンチャー経営の第7章で構成。業界や会社の規模に関係なく、経営にとって必須の内容を学べる新著。経営者やこれから経営者を目指す人におススメ。