ここからは、ブランディングを「社会共生」という切り口で捉えたホール企業の取組みを紹介したい。取り上げるのは、全国規模で地域共生活動を展開している大手ホールチェーンのダイナム。現在、年間6000件を超える地域共生活動を記録しており、地域と企業の共栄を実現するCSVモデルとして拡がりを見せている。

CSRからCSVへ地域と価値を共創

同社が長年取り組んできた地域共生活動は、単なるCSR(企業の社会的責任)を超え、地域と価値を共創するCSV(共通価値の創造)へと進化している。

その転換点となったのが、2007年に全国展開した「1円パチンコ」だ。当時は高射幸性機の増加により、従来のパチンコから距離を置くユーザー層が広がっていた。同社はこの状況を受け、「誰もが気軽に楽しめる娯楽」としてパチンコの再定義を図り、より広い層との接点創出を目指した。

「当時あらためてパチンコを“地域のインフラ”と捉え直し、地域に根ざした存在であるべきだと考えました」と語るのは、同社経営企画部の白瀧大介マネジャー。低貸営業の導入は、新たな顧客層とのつながりを生むと同時に、地域との信頼構築にもつながっていったという。

ダイナム経営企画部

白瀧大介マネジャー

その後同社は、地域清掃や祭事協力、献血支援、福祉施設への備品寄贈など多様な取り組みを積極化。中でも近年は「子ども食堂」支援に注力し、食材提供や調理補助、子ども向けイベントの開催など支援の幅を拡大してきた。

「『ありがとう』と直接声をかけてもらえることは、スタッフにとって大きな励みになります。日々の接客では得がたい、地域との純粋な信頼関係が育まれていると感じます」(同)。

活動を支える人員配置 報道に繋がる広報戦略も

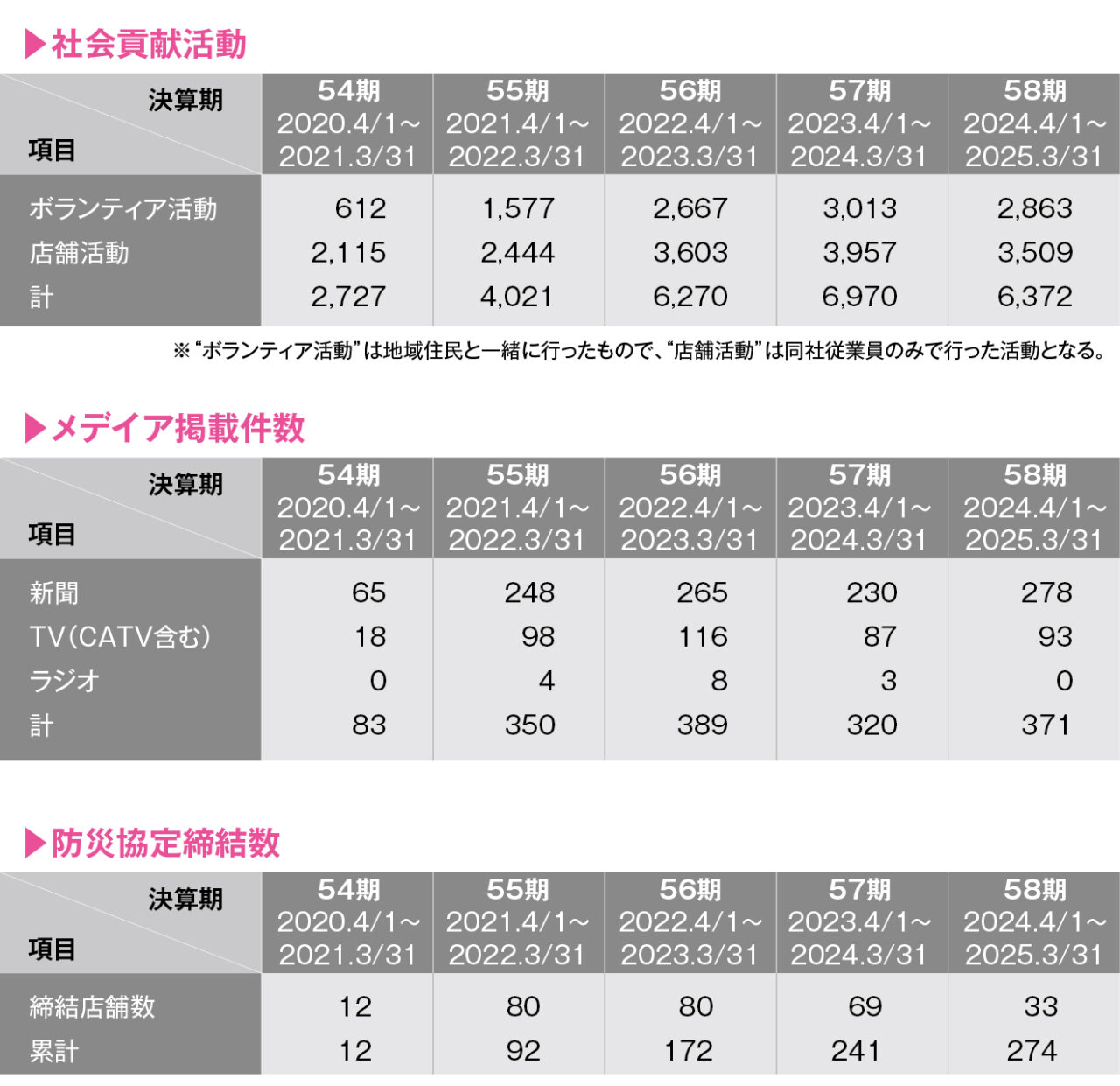

同社では、こうした活動を継続的に支えるため、2020年には全国30名体制の「地域共生担当」を設置。2024年度には年間6300件を超える活動実績を記録している。地域の社会福祉協議会や学校、行政機関と密に連携し、各地域に即した支援を展開している点が特長だ。PR面でも、活動の価値を広く伝える工夫がなされている。自社サイトやSNSを用いた発信に加え、地域広報誌やローカルメディアによる報道に繋がる活動にも注力している。結果、報道を見た来店客から「見たよ」「応援しているよ」と声をかけられることも多く、従業員のエンゲージメントも高まっているという。

石川県産のお菓子を全国の子ども食堂へ寄付して被災地を支援。(2024年7月・栃木県)

子ども食堂の運営を手伝い(2024年1月・滋賀県)

さらに近年では、社会課題にもなった「2024年問題」への対応を図るため、閉店後の店舗駐車場を活用した実証実験にも取り組んだ。これは、物流拠点の中継地として駐車場を活用するというもので、2025年度からの本格運用を予定している。「社会課題への対応でありながら、企業価値の創出でもあります。CSVの一つの実践例となるのではないでしょうか」(同)と期待感を示す。

またCSVを進める上で、重要視しているのは、抱える社会課題は地域によって様々だという認識だ。「例えば北海道と九州では地域の課題が異なります。大切なのは、地域の声に耳を傾け、共に解決していく姿勢だと思います」(同)と考えている。

地域行事にブースを出展(2024年5月・和歌山県)

地元の中学生らと地域行事(会場設営)をサポート(2023年8月・鳥取県)

そして、それら活動の根底には、業界がこれまで被ってきた社会的批判の歴史も無視できない。東日本大震災の直後やコロナ禍で、たびたび業界が批判の矢面に立たされたことは記憶に新しいところだ。しかしその一方、震災直後は地方部を中心に、店舗が明かりを灯していることへの感謝も数多く寄せられた。こうした経験を重ねることで、テレビCMとは異なる手法での存在価値の訴求にも注力するようになった。

「すべての人に理解されるよりも、地域に暮らす身近な方々に、私たちの存在意義を理解してもらうこと。それが何より大切だと考えるようになりました」(同)と、今後も地域住民と連携しながら、引き続き様々な社会共生活動に力を注いでいく考えだ。

一過性の支援などではなく、地域社会の一員として継続的に関わり、未来を共に築く。その姿勢こそが、新たな「産業としてのブランド価値」を生み出すのかも知れない。