「ブランド」「ブランディング」、幾多と耳にしてきた言葉だが、専門家や企業担当者を除けば、その詳細や本質を知る人は少ない。現代のビジネスにおいて、ブランドは単なるロゴや商品名ではなく、もっと広く、そして深い意味を持つ。では、それはいったい何なのか、基本に立ち返って整理してみたい。

目次

イメージ、信頼の積み重ねで醸成

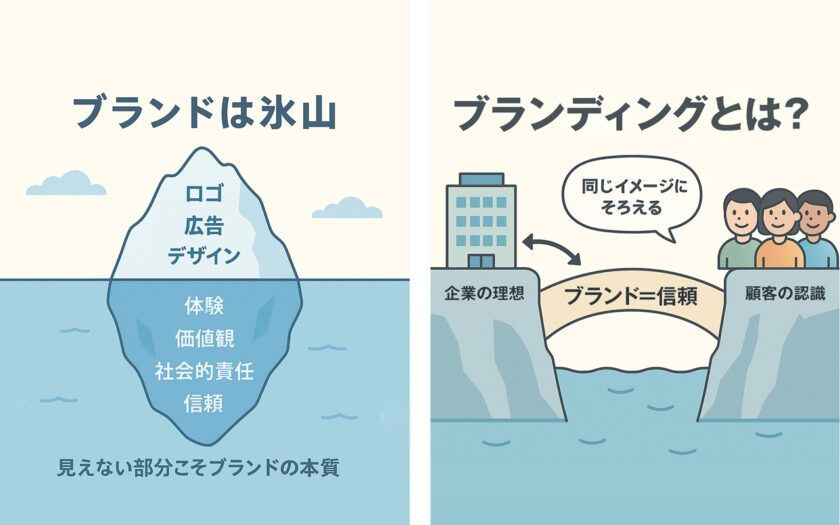

ブランドとは、企業や商品に対して一般消費者が自然と抱くイメージや信頼感、そして期待の総体を指す。「どのように見られているか」「どのように感じ取られているか」、社会からの“認識”そのものがブランドの正体である。

たとえば、ある飲料を手に取ったときに「健康的な商品だ」と感じたり、特定の企業名を見て「この会社なら安心だ」と思ったりすること。こうした印象は、単なるネーミングやデザインではなく、長期的に積み重ねられてきた価値の表れにほかならない。

ブランドは自然に育つものではない。商品やサービスの品質はもちろん、広告の打ち出し方、店舗での接客、さらには社会貢献への取組みまで、あらゆる接点において企業としての価値観がにじみ出る。

そして、それを戦略的に設計し、継続的に価値観を届けていくことが「ブランディング」だ。言い換えれば、「企業がどう思われたいか」と「消費者が実際にどう感じているか」を一致させていく試みとなる。

誤解されやすいポイントとして、しばしば「ロゴを刷新すればブランド力が高まる」「広告を大量に出せばブランディングになる」といった短絡的な理解が見受けられる。しかし実際には、ロゴや広告はブランドを伝える手段の一部にすぎない。本質的なブランディングとは、一般消費者に対して一貫した価値体験を積み重ねていくことである。

ブランドの概念は現代に始まったものではない。ブランドという言葉は、古ノルド語「BRANDR(焼き付ける)」に由来するといわれている。かつて放牧された牛に焼印を押し、所有者を示すことで識別と信頼性を保証する役割を果たしていた。

そして現代では、製品やサービスの品質だけでなく、企業の社会的責任や姿勢までもがブランド価値に含まれるようになっている。企業活動すべてを通じて信頼を積み重ねることが、ブランド構築の本質と言えるだろう。

P業界、ホール企業も生存戦略として不可欠

パチンコ業界においては、長らくブランディングという概念が経営戦略の中心に据えられることは少なかった。市場環境が好調だった時代には、新台入替や出玉力、それらを訴求する広告宣伝による集客施策が主流となり、短期的な成果が重視されてきた。

しかし、近年では遊技人口の減少や若年層離れ、社会的イメージの低下といった構造的課題が顕在化している。このような背景を踏まえれば、ブランディングを通じてホールの独自価値を明確に打ち出し、企業価値そのものを再構築することは、生存戦略として不可欠である。

ブランディングの目的は、大きく2つに整理できる。第一は、既存のファン層との関係を見直し、信頼を回復・強化すること。来店頻度の維持や離反の防止に向けて、これまで以上に継続的な共感と価値提供が求められる。

第二は、新たなファン層を開拓することだ。特に若年層や女性層といった、これまでパチンコとの接点が薄かった層に対し、パチンコという遊びの魅力、接客サービスも含めたホール空間の居心地の良さをしっかり伝えていくことが、今後の市場拡大に直結する。

また、競合ホールとの集客争いという観点でもブランディングの重要性は高まっている。出玉や設備だけでは差がつきにくいなか、ホールごとに異なる「選ばれる理由」を明確に打ち出すことが、他店との差別化につながる。ブランド力を持つホールは、短期的な販促では得られない中長期の顧客基盤を築きやすい。

ブランド力の源泉「何を価値とするか」

振り返れば、ホール企業において、限られたながらもブランディングの重要性を意識し、独自の取り組みを展開してきた先行事例が存在する。

たとえば、1990年代半ばにグランドオープンし、都市型店舗として話題を集めた《マルハンパチンコタワー渋谷》はその代表例である。タワービル型の店舗設計と高級ブティックを思わせる賞品コーナーを組み合わせ、従来のパチンコホールとは一線を画すイメージを打ち出した。それまでホールに対し「興味はあるが入りづらい、怖そう」といったイメージを抱いていた若年層や女性層の来店を意図的に促進し、「遊びに行く場所」としての新たな価値を示した点は注目に値する。

「怖い」「危ない」「怪しい」といった前近代的なイメージが残る1990年代半ばのパチンコホールにおいて、業界イメージを一新するハイセンスな店づくりで話題となった《マルハンパチンコタワー渋谷》。

また、低貸玉市場の開拓を進めたダイナムも、独自のブランディングに取り組んできた。単なる貸玉料金の低価格化にとどまらず、「日常の娯楽」としてパチンコを位置づけ、シニア層や未経験層への訴求を意図した。店舗デザインや接客応対を一貫して「安心感」「居心地の良さ」に焦点をあてることで、出玉や射幸性の競争に陥らず、ブランド価値を高める方向へと舵を切った。

これらの事例に共通しているのは、単なる一時的な話題作りではなく、「何を価値とするホールか」を明確に打ち出し、一般消費者との間に中長期的な関係性を築こうとした点である。ブランディングによる差別化は、単なる集客テクニックとは異なる、本質的な競争力を生み出す可能性を示している。

好きなアニメで遊技ができる

パチンコ業界が今後、持続的に発展していくためには、これまでの延長線上にない新たな価値提案が不可欠だ。そうしたなか、企業ブランディングやマーケティングに精通する株式会社Ready Beatleの西眞一郎氏が提唱するブランディング施策は、業界全体の方向性に一石を投じるものといえる。

業界に新たなブランディング施策を提唱する㈱Ready Beatleの西眞一郎氏。

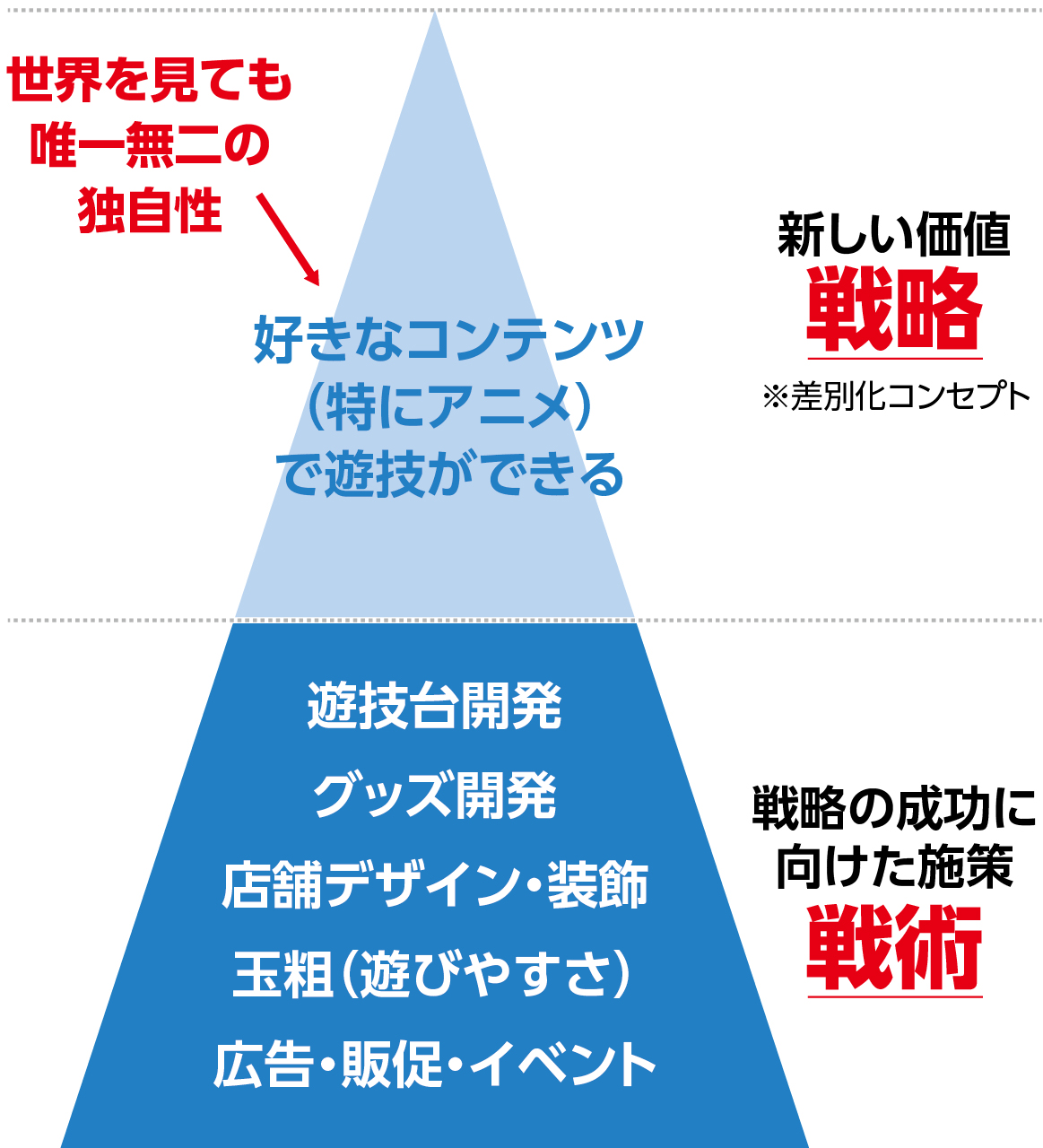

そのコンセプトは、「好きなコンテンツ(特にアニメ)で遊技ができる」というもの。パチンコ業界において、アニメやゲームなどIP(知的財産)とのタイアップ機種は既に一般的だが、ここで提案されているのは単なる版権活用ではない。あくまで「自分が好きな世界観に没入できる場所」という、新たな遊技体験の創出を目指している点が特徴である。

西氏は次のように語る。

「このコンセプトは、実は国内の公営競技や、海外のカジノではまず実現できません。公営競技にはアニメコンテンツに関連する種目そのものが存在しませんし、海外カジノも日本発のアニメ文化を活かしたゲーミングは存在しないのが現状です。つまり、『好きなアニメで遊技ができる』という体験は、パチンコだけが提供できる独自の価値なんです。これは、他の娯楽との差別化にも直結する、大きなチャンスだと考えています」。

この施策の狙いは明確である。パチンコ業界がこれまで十分に取り込めていなかった若年層・女性層・ライト層との接点を広げ、従来型ユーザーに依存しない新しい市場を開拓すること。昨今、遊びの多様化により、若い世代がパチンコに興味を持つ機会は以前よりも減少している。そこに対して、一般消費者にとって親しみのあるアニメ作品を軸に据えることで、「好きなコンテンツと出会えるエンターテインメント空間」へとホールの立ち位置を再定義する狙いがある。

ただし、この施策を具現化していくためには、単にアニメ版権機種を開発するだけでは不十分である。鍵を握るのは、メーカーとホールが一体となって取組む業界全体の動きである。メーカー側が「好きなアニメで遊技ができる」機械を開発する努力は不可欠だが、ホール側も、店舗空間や販促、接客応対に至るまで、コンセプトに即した体験価値を提供しなければならない。

たとえば、ホール内に作品ごとのエリアを設けたり、内装やBGMまで世界観を徹底すること。さらに、ホールでしか手に入らないキャラクター賞品の展開や、ファンイベントの開催といった施策が考えられる。

個別企業のブランディング施策

右記は、あくまで業界全体における新たなブランド戦略案の一例だが、各ホール企業においても、規模の大小問わず、企業ブランドと向き合うべき時が来ているのではないだろうか。

今後の競争軸は、「どの市場で、どの価値を提供するか」を明確に定義し、ターゲットに対して一貫した体験を築き上げることに移行している。何故なら、市場の成熟化と遊技人口の減少が進む中で、曖昧なポジションのままでは埋没するリスクが高まるからだ。ホールごとに「選ばれる理由」を言語化し、独自のブランド体験を提供することが、今後の生存条件である。

また、こうしたブランド戦略は、単に外向きの効果に留まらない。従業員自身が、自社の理念やビジョンに共感できるかどうかが、エンゲージメント向上や組織文化の醸成に直結する。一貫した世界観の中で働ける環境は、スタッフの士気を高め、サービス品質向上にも波及するだろう。採用の競争力や定着率の向上という面でも、ブランドの持つ「内向きの力」を見逃すべきではないだろう。

自己満足型の理念は× マーケティング徹底を

ブランディングを成功させるには、感覚や思いつきではなく、体系的な戦略立案が欠かせない。重要なことは、マーケティングの実施が先であるという基本スタンスだ。その上で、まずターゲット市場を客観的に把握し、解決すべき課題や求められる価値を明確にしなければ、有効なブランド構築は不可能である。

次に求められるのが、差別化コンセプトの策定である。誰に、どのような価値を提供するのか。競合との差別化ポイントを明確に定義し、それを核にして施策全体を統合していく必要がある(※詳細は図を参照)。

■ブランディング施策の設計事例

ブランディング施策の設計について、先に紹介した西氏の提案をもとに、差別化コンセプト(戦略)と、それを実現するための具体的な施策(戦術)を図解にして整理した。施策立案はまず、差別化コンセプト(戦略)の上位に位置づけられる「課題」を明確にすることが重要となる。そして、精度の高い課題を抽出するには、一般消費者を対象としたマーケティング調査(定量および定性調査)が不可欠だ。これによって実態に即した課題の抽出と、より実効性の高い差別化コンセプトの策定が可能となる。

何れにせよ、これからのパチンコホール経営において、ブランディングは単なる集客テクニックではない。

ホールの存在意義そのものを再定義し、持続的な顧客ロイヤリティを育てるための戦略中核である。マーケティングによる市場理解、差別化コンセプトの設計、施策実行と検証という地道なプロセスを踏みながら、各ホールは自らの独自性を磨き上げていく必要がある。

今、ブランド構築に向けて本気で舵を切るかどうかが、未来の勝者と敗者を分ける境界線になるのではないだろうか。