「パチンコ参加人口660万人」。この数字はなかば常識のように各所で語られている。しかし、それをもとに試算した総粗利規模は、実データと大きく乖離する。今こそ、数字の“正しさ”を追求するべきなのかも知れない。

660万人が独り歩き その背景と負の影響

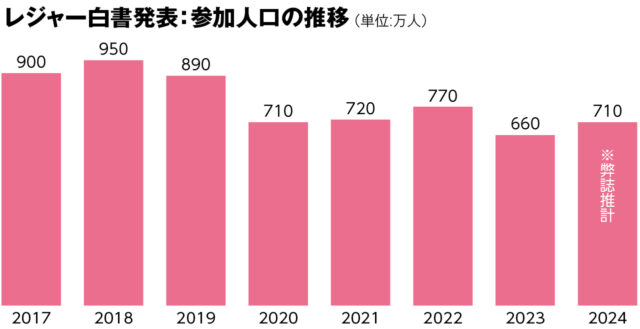

「レジャー白書2024」における「参加人口660万人」という数字は、業界関係者だけでなく、メディア、行政、投資家、就職活動中の学生など、多くの関係者にとって重要な指標となっている。しかし、この数字は1990年代後半に3,000万人を超えていたとされる参加人口から75%以上の減少を示しており、そのことから、一般的にはパチンコ業界が「終わった産業」「依存問題を抱える人に支えられた縮小市場」という印象を与えている。

さらにこの数値が、企業のIR資料や採用広報に引用されるたび、業界の存在感や社会的評価は低下の一途をたどる。ダイコク電機執行役員で、情報システム事業部・MG開発本部の飯田康晴本部長は、この参加人口が業界内で金科玉条のように扱われていることについて、「数値を批判する訳では無いが、大前提として、市場を正しく評価する物差しがなければ、どんな施策や戦略も意味を成さない」と警鐘を鳴らす。別の業界関係者も、「数百サンプル程度の外部データだけで業界全体を語るのはリスクが大きい」と懸念を示す。

市場の粗利規模と食い違う人口推計

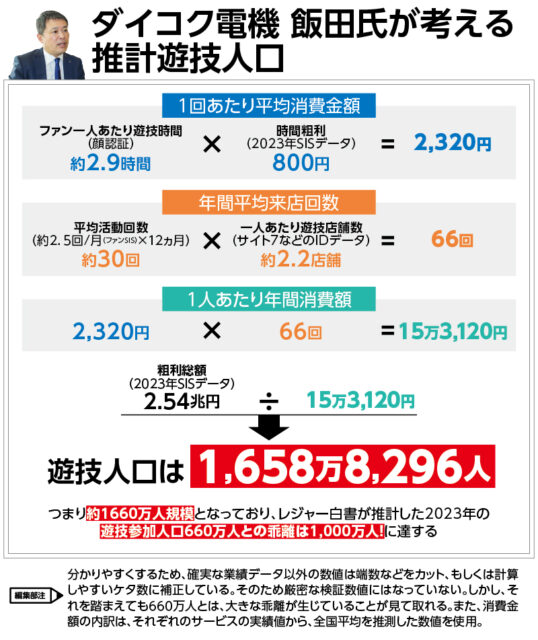

「660万人」の推計に対して大きな疑問が呈されるのは、実際の粗利規模との不整合にある。ダイコク電機のDK-SISデータを引用すると、2023年のパチンコ市場の総粗利は、前年比約1,600億円増の約2.5兆円。ヘビーユーザー化が進んでいるとはいえ、参加人口が100万人以上減少するなかで、粗利が1,000億円以上増えたことの整合性を保つには明らかに無理があるだろう。

飯田氏は、「レジャー白書の660万人と平均費用の10.9万円を掛け合わせると7200億円。これは私どもで予測する2023年の遊技機販売市場の7,100億円と同レベルの規模。つまり、この時点で総粗利規模としては、ありえない数字になってしまう」と指摘する。

実態把握の重要性を強調するダイコク電機の飯田氏。

さらに、ギャンブル等依存症対策推進会議が昨年、約9,000人規模で実施した調査「国民の娯楽と健康に関するアンケート」では、パチンコ参加率が26.4%、パチスロが17.0%と、レジャー白書の2023年の参加率6.8%を大きく上回る結果が出た。無論、これはこれで実態を確実に表しているとは言い切れないところだが、何を言いたいかといえば、調査の設計や対象となる集団、回答者の心理的バイアスによって、結果がいかに変わるかが示されているということだ。

ホール関係者の肌感覚も660万人には違和感を覚えている。

あるホール幹部は、「絶対数としての精度は、調査設計がすべてわかっているわけではないので、参考程度でいいと考えている。ただ、同じような手法でずっとデータを取っている以上、傾向については参考にしていいと思う。今回、ダイコク電機さんが1600万人規模の遊技人口があると見られることについて話したことは知っているが、確かに日々の遊技台の稼働率や来店客数で考えると、600万人台ということはない肌感覚はある」と語る。別のホール関係者も、「非会員のライト層については見えてない部分があるが、会員データを見る限りでは、コロナ前と比べて、ここまで大きく減ってないと感じる部分はある」という現状認識を共有している。と同時に、「パチンコを知らない人が、多数を占めている実情には変わらない。業界としては、様々な手段を講じてパチンコに興味を持ってもらうという課題が変わることはないだろう」と、新規ファン獲得の重要性を訴えている。

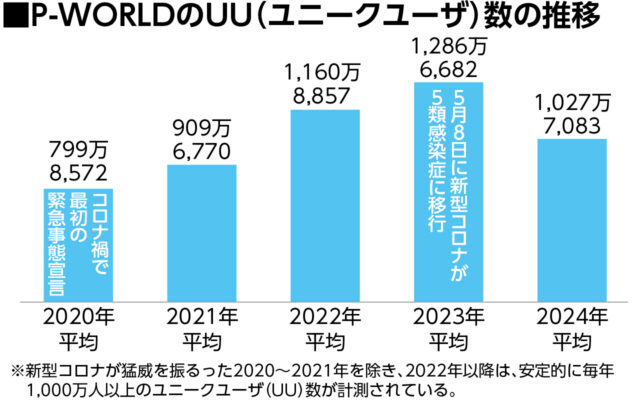

また、P-WORLDのサイトを訪れたユニークユーザ数(以下UU数)を見ても、660万人に違和感を抱かざるを得ない感覚がわかる(下表参照)。更新や情報収集でアクセスしていると見られる20数万人ほどといわれる業界従事者を除いても、コロナ禍の影響が沈静化した2022年以降は毎年1,000万人以上のファンがコンスタントにサイトを訪れている。UU数は、同じユーザーが何度アクセスしても、1人とカウントされる。つまりサイトを訪れた実人数に近い数値となる。

答えづらい遊技への参加

整えたい動的指標の可能性

このような乖離の背景には、従来の「静的調査」の課題が存在する。とりわけ、ライトユーザーが社会的スティグマやプライバシー意識の高まりから、「パチンコで遊んでいます」と答えることに抵抗を感じる人が少なくないと考えられるからだ。

飯田氏はこの状況を、「パチンコをやっていると知られたくない、という無意識の心理的忌避感が回答の正確性を損なっている可能性がある」と指摘。こうした課題に、顔認証データや来店履歴、ファンサイトなどを通じた「動的な実行動データ」の活用が実態の把握には有効だとし、私見としながらも、これらの動的データを組み合わせることで、2023年の遊技人口は約1,660万人と推計できるという(下表参照)。

さらに、業界の現状把握において「客数」に焦点を当てるべきだともいう。現状は売上やアウトなどの指標に偏っており、それを市場規模と結びつけるのは正確ではないとし、特に今のパチンコは短時間で楽しむ「ヒットアンドアウェイ」型のプレイヤーも多いため、遊技時間の長短だけでなく、客数の増減で実態を把握する必要があると強調する。

「ファクト」構築こそ業界成長戦略の基盤に

いずれにせよ、「660万人」という数字が独り歩きすることは、「依存に支えられたニッチ産業」という印象に繋がるリスクがある。問題となっているオンラインカジノの利用経験者300万人超という調査結果と、パチンコの660万人という数字が比較されることで、パチンコ業界が極端な依存構造であるかのような誤解が生じることも否めない。

この誤った印象がもたらす副作用は大きい。株価の評価、金融機関の融資姿勢、さらに人材採用においても、「オワコン産業」として敬遠される要因となりかねない。

飯田氏は、「レジャー白書のような過小評価に基づく数字が前提になる限り、どんなに内部で成長戦略を語っても、外からはその魅力が正しく伝わらない」と断言する。

業界全体が新たな成長戦略を模索する中で重要なのは、誤解を払拭し、新たな方向性を示す「ファクトベースの再定義」だ。 営業データ、顔認証、会員情報といった動的な実行動データをベースに、実態に即した「ファン人口」を可視化し、再定義することが、全ての戦略の出発点になるのではないだろうか。その妨げになる一因が、レジャー白書の参加人口にあるならば、業界内外で改めて再定義と情報のアップデートを求める声を挙げ、年に一回たまたま遊技した「経験人口」と、定期的に遊技する「ファン人口」を階層化して把握することも必要になってくるだろう。

そしてこれらのデータを活用した政策提言、業界のプレゼンス向上、IR活動、人材採用など、幅広い側面での正確な知見共有と、戦略的アプローチが期待されるところだ。