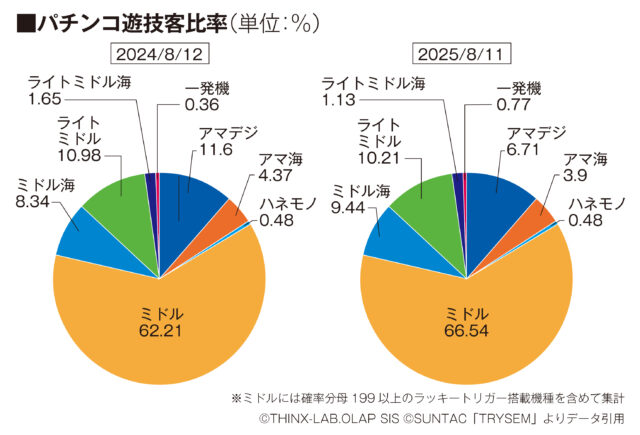

お盆商戦期の市場データを精査すると、プレイヤー構造において「意外な逆説」が浮かび上がった。4円パチンコにおける「ミドルカテゴリ」の比率は前年同週比で5ポイント増加し、市場全体がミドルスペックへ傾斜していることが統計的に確認された(下表参照)。

一見すれば、支持の拡大は業界にとって明るい兆しに映る。しかし、データを分解すると、その内実は決して楽観視できるものではない。

まず注目すべきは、プレイヤーの約3人に1人が15分以内で遊技を終えているという事実だ。短時間離脱層の割合は30%を突破し、前年を上回った。カテゴリが拡大したはずのミドルにおいて、実際には“浅い体験”で終わるユーザーが増えているのである。

一方で、稼働の安定を支える60分以上の長時間遊技者は縮小しており、安定性の基盤がむしろ揺らいでいる。この構造は「量の拡大」と「質の健全性」が逆方向に動いていることを示している。

次に、台あたり遊技人数の減少と、1人あたりアウトの低下である。ユーザー比率の拡張にもかかわらず、効率は改善されず、むしろ悪化している。他業種に例えるなら、飲食業で人気メニューを増やしたのに、1店舗あたりの客単価が下がる状況に近い。

比率拡大によって市場全体の存在感は強まるが、個々の体験の深さが伴わなければ、最終的に利益効率は低下する。これは、単なる“シェアの拡大”ではなく“効率の低下”を伴った拡大であるという逆説だ。

さらに、短時間離脱層の増加は「体験価値の希薄化」を意味する。プレイヤーは遊技の本質に触れる前に市場を離脱し、結果として稼働の健全性に深刻なリスクをもたらす。数字の上ではカテゴリの比率が伸びていても、プレイヤーの期待と体験が乖離すれば長期的な支持にはつながらない。むしろ、市場は「見かけの拡大」と「実態の脆弱化」という二重構造に陥っているといえる。

では、ホールに求められる戦略は何か。第一に、ミドルカテゴリを「安定の基盤」ではなく「集客の触媒」として位置づけ、過剰な設置を避けることだ。第二に、短時間離脱層の受け皿となる低投資パチスロや甘デジを適正に配置し、初期体験を強化する必要がある。そして第三に、長時間滞在層には快適な遊技環境や休憩スペースを提供し、滞在時間を底上げする工夫が欠かせない。台間が狭く快適性を欠く店舗は、今後の競争環境で淘汰されるリスクを抱えるだろう。

結論として、ミドルカテゴリの拡大は「稼働の成長」ではなく「脆弱性のシグナル」として読むべきである。表層的な数字に惑わされず、データが示す構造変化を読み解くことこそ、戦略判断の分水嶺となる。短期的集客を担うミドルと、長期安定を担うパチスロ。この二層構造をどう設計するかが、年末商戦を含めた今後の市場における最重要テーマとなるだろう。

◆プロフィール

𠮷元 一夢 よしもと・ひとむ

𠮷元 一夢 よしもと・ひとむ

株式会社THINX 代表取締役。データアナリスト・統計士・BIコンサルタント・BIエンジニア。文部科学省認定統計士過程修了。現在は、IT企業のシステム開発やソフトウェア開発にアドバイザリーとして従事しながら、パチンコホール・戦略系コンサルタントとして活動。