ファンがつくならどんなものでもブランドになると柴田氏はいう。遊技人口の減少が喫緊の課題となっている業界もブランドになり得るはずだ。いま日本で最も注目されるブランドプロデューサーにブランドの作り方を聞いた。

ファンがつくならどんなものでもブランドになると柴田氏はいう。遊技人口の減少が喫緊の課題となっている業界もブランドになり得るはずだ。いま日本で最も注目されるブランドプロデューサーにブランドの作り方を聞いた。

ブランドとは「ファンを持つこと」

──まず、柴田さんが定義する「ブランド」とは何でしょうか?

私たちの定義では、ブランドとは「ファンを持つことによって得している塊(かたまり)」です。この「ファン」というのは、その対象物に対して「良い感情」を持っている人たちのことです。

──「良い感情」とは具体的にどのようなものでしょうか?

「好き」「応援したい」「信頼できる」「尊敬できる」「面白い」といった、ポジティブな感情ですね。その良い感情を持ったファンがいるおかげで、ビジネスにおいて価格競争に巻き込まれず、良い人材が集まり、スペックがわからなくてもお客さんが集まってくる、という非常に有利な状態が成り立ちます。

例えば、エルメスやルイ・ヴィトンはブランドの代表格のように呼ばれていますが、「このバッグの革は何製だから買おう」という人はいません。スペックや価格よりも、憧れだから、好きだから、尊敬・信頼しているから、といったブランドに対する好意的な感情があるから購入するわけです。ブランド化とは、そうした良い状態を戦略的に作り上げる作業です。

そして、ファンがつくのなら、商品やサービスだけでなく、企業や業界、人もブランドになり得ます。

──近年、ブランドになることが重要視されるのはなぜですか?

それはスペックで選ばれる時代が終わったからです。情報が溢れ、スペックが飽和している現代では、人々は商品の機能や価格だけでなく、「感情」でモノや場所を選びます。「あの企業の商品だから信頼できる」という安心感や、「あの空間が好きだから足を運ぶ」といった、感情的な結びつきが購買や来店動機を左右するのです。

例えば、私たちが2009年に手掛けたローソンの「Uchi Café SWEETS」では、コンビニに「夜のお客さんが少ない」「女性客の比率が低い」という課題がありました。

そこで、夜でも女性が立ち寄りたくなるものを作ろうと考え、目をつけたのがスイーツでした。百貨店やケーキ屋さんは夜に閉まるため、夜でもコンビニで美味しいスイーツが買えたら便利だし、ちょっと嬉しい。そんな気持ちを起点に「いつでもおうちがカフェになる私のミカタ、ウチカフェスイーツ」というコンセプトで生まれたのがUchi Café SWEETSです。

お客さんはショートケーキを原料で選ぶのではなく、「あそこのケーキが好き」「ちょっと癒されたい」といった感情で選びます。そこで、デパ地下並みのクオリティにして、パッケージもおしゃれに、並べ方も統一し、世界観をきちんと作り込み、その結果、「ここにしかないデザートシリーズ」として選ばれるブランドになりました。

外部要因に頼らず「感じ方」をデザインする

──パチンコ業界は遊技人口の減少が続いています。この状況で、ブランド化はどのような役割を果たしますか?

レジャーの多様化や社会構造の変化など、いろんな外的要因は確かにありますが、それに任せているだけでは遊技人口は戻らないと思います。どういう“感じ方”をしてもらう業界でありたいのか、そこを業界自体が決めて発信しないと、選ばれる理由が生まれません。

──パチンコ業界をブランド化する上で、業界、企業、ホールなど様々な階層がありますが、最も重要なのはどの階層だと思われますか?

ホール単体でのブランディングも大切です。店舗がきれい、スタッフの接客が丁寧などによって、「このお店は感じがいい」「また来たい」という気持ちは確実に生まれます。そうした体験の積み重ねが、お客様の“好き”を育てていきます。

ただ、単体でのブランドは競合店との差別化にはなりますが、業界全体のファンを増やしていくことにはなかなかつながりません。パチンコ業界の活性化という観点で見ると、「パチンコ」という遊びそのもの(業界)をブランド化すること。「パチンコっていいよね」、「楽しいよね」といった良い感情を持つファンをつけることが大事だと考えます。

──ブランドづくりを戦略的に進める上で、最初に定めるべきものは何でしょうか?

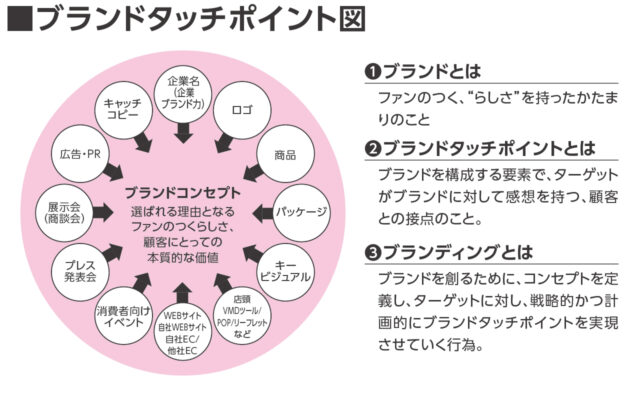

ブランドを目指す上で重要なのは「コンセプト」です。コンセプトとは、ファンがつくための特徴や優位性などを魅力的な言葉で表したもの。スターバックスの「サードプレイス」や、ユニクロの「ライフウェア」などが有名です。そして、顧客がブランドに対する感想を持つ接点を「タッチポイント」と呼んでいます。

──タッチポイントでの体験を通じて、コンセプトが伝わるということですか。

そうです。例えば、お客さんにサードプレイスだと実感してもらうためには、接客は形式的な挨拶よりフレンドリーなほうがいいですよね。ユニフォームも蝶ネクタイのタキシードより清潔さや溌剌さを醸し出すグリーンエプロンのほうが適しています。まさにスターバックスはそのような構成になっています。

コンセプトが明確であれば、タッチポイントにテーマを与えることができ、それをみんなで作り上げていく。それがブランディングです。

規制の中でもできるブランディング

──パチンコ業界をブランド化するとして、難しい部分はありますか。

最大の課題は、規制によってコントロールできない要素が多い点だと思います。例えば、ホールでいえば、遊技機をコントロールできないため、ブランド独自の世界観を作るのが非常に難しいです。そのため、建物やサービス、クリーンネスといったコントロール可能なタッチポイントで、いかにコンセプトを体現し、顧客に良い感情を与えるかが鍵となります。

──業界全体のイメージ向上を考えると、ニュースや広報活動は重要なタッチポイントの一つかと思います。今は悪いニュースばかりが社会に発信されている気がします。

狙いを持ってニュースを作ることも大切ではないでしょうか。業界団体が主導し、コンセプトに合ったニュース、例えば、地域や社会への貢献に関する情報を継続的に発信していけば、「パチンコは社会に貢献している」という感情が固定化されると思います。重要なのは、何度も活動を繰り返すことです。一貫性を持つことで信頼が得られます。

「感じのいい業界」をめざして

──業界のブランドづくりで重要な考え方は何でしょうか?

一番は固定観念を捨て、顧客視点に立ち返り、自分たちを見つめ直すことだと思います。「お客様は本当にあの賑やかすぎる音を求めているのか?」「あの演出を求めているのか?」と考え直す時期かもしれません。お客さんに「うるさい」と思われたいのではなく、「活気がある」と思わせたいのなら、音響やポスターだけに頼るのではなく、狙った感情に繋がる別の手法を考えるべきです。

もしユニクロがパチンコをやったら、どうなるでしょうか。明るくて、清潔感があって、音も穏やかで、誰もが入りやすい空間をつくるのではないでしょうか。それがブランドの「らしさ」です。

──最後に、業界全体に向けたメッセージをお願いします。

パチンコ業界には、長く愛される力があります。けれど、それを「どう伝えるか」「どう感じてもらうか」の設計がまだ足りていない気がします。お客さんに“楽しい”“元気になれる”と感じてもらえるような体験を、一貫したコンセプトのもとで作り続けていくことが業界の未来を変える鍵になると思います。共通の目的を業界全体で掲げ、タッチポイントを通じて体現していく。そこに業界が本当の意味で“ブランド”になる可能性があると思います。

■書籍紹介

『美しいブランドのつくりかた』

『美しいブランドのつくりかた』

柴田陽子事務所(著)

発行元:㈱宣伝会議

20年以上にわたり400以上のブランドを手がけてきた柴田陽子率いる「シバジム」が、独自のブランディングメソッドを初公開。本書では、徹底した顧客視点から「ブランドらしさ」を導き出し、共感を生むストーリーの作り方を具体的に解説する。

■柴田氏プロフィール

柴田 陽子●しばた・ようこ

柴田 陽子●しばた・ようこ

ブランドプロデューサー/有限会社柴田陽子事務所 代表取締役/株式会社BORDERS at BALCONY代表取締役

2004年柴田陽子事務所を設立。店舗・商品開発、コーポレートブランディングなど多岐に渡る業務を請け負う。お客様目線を大切にした感動体験の創出、ストーリー性のあるブランディングに注目が集まり、その後ミラノ国際博覧会日本館レストランプロデューサーを務める他、セブン&アイ・ホールディングス「グランツリー武蔵小杉」、日本交通、NOT A HOTELなど幅広くブランディングに携わる。2021年10月柴田陽子が校長を務める、ブランディング思考を学べる「シバジムアカデミー」を開校。