チャットGPTの登場は、知識労働の風景を変えた。文章作成、資料構成、情報整理──AIは知的生産の中心に入り込み、今や業務の一部を担う存在となった。だが、その便利さの裏側で、私たちの“考える力”にはどんな変化が起きているのか。この問いに、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが科学的に迫った。

チャットGPTの登場は、知識労働の風景を変えた。文章作成、資料構成、情報整理──AIは知的生産の中心に入り込み、今や業務の一部を担う存在となった。だが、その便利さの裏側で、私たちの“考える力”にはどんな変化が起きているのか。この問いに、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが科学的に迫った。

研究では、参加者を三つのグループに分け、短い論文(エッセイ)を書く課題を与えた。

「自分の頭だけで書く人」「検索しながら書く人」「AI(チャットGPT)を使って書く人」である。いずれも教育現場で使われる一般的な小論文形式であり、思考過程そのものを可視化する実験だ。各グループの脳波(EEG)や作成した文章を分析し、 AIが認知機能に及ぼす影響を比較した。

結果は明確だった。 AIを使ったグループでは、集中や記憶、判断を担う脳領域の活動が大幅に低下していた。脳波の解析では、アルファ波やベータ波(※)が最も弱く、まるで「思考の省エネモード」に入ったかのようだった。

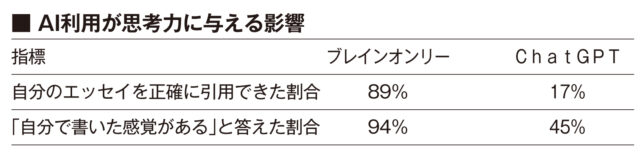

さらに、 AI使用者のうち自分の文章を正確に引用できたのはわずか17%。「自分で書いた感覚がある」と答えた割合も45%に留まった。つまり、AIが便利になればなるほど、脳が“考える必要がない”と判断し、記憶を形成しなくなるという構造が浮かび上がったのである。

さらに、 AI使用者のうち自分の文章を正確に引用できたのはわずか17%。「自分で書いた感覚がある」と答えた割合も45%に留まった。つまり、AIが便利になればなるほど、脳が“考える必要がない”と判断し、記憶を形成しなくなるという構造が浮かび上がったのである。

生成された文章も、文法や構成面では高評価だったが、教師の評価は「きれいだが浅い」「主張が弱い」と厳しかった。語彙や構成が似通い、創造的な深さが薄れる傾向が確認された。この現象をMITは「Cognitive Debt(認知負債)」と名づけた。 AIの便利さを享受する代わりに、“考える力”という脳の資産を未来から借金している──いわば思考コストの後払いをしている状態である。

この構造は、どんなAIツールであっても、判断や洞察を丸ごと委ねてしまえば、思考の筋肉は確実に衰える。

パチンコ業界に例えるなら「なぜ会員が離反したのか」をAIのスコアに任せきり、誰もその“理由”を説明できなくなる状態に似ている。 AIが精密に分析しても、「なぜこの客層が離れたのか」を考えなければ、次の一手は導けない。それが認知負債の本質であり、思考を外部委託した代償なのだ。

では、どうすればよいのか。 MITの研究者たちは、 AIを“考える代行者”ではなく、“思考の壁打ち相手”として活用すべきだと説く。

「AIに答えさせる」課題ではなく、「AIと議論する」課題へ。また、AI利用後に手書きで再構成する、口頭で要約するなど、脳に“再読”させるプロセスを組み込むことで、記憶と批判的思考を取り戻せるという。

ホール運営においても、 AI分析を鵜呑みにするのではなく、「このデータの裏にある行動原理は何か?」を考え抜く姿勢が問われている。効率の裏側で失われていく「考える時間」をどう再設計するか。その問いに向き合うことこそ、 次世代のホール経営を支える“思考リテラシー”なのだろう。

◆プロフィール

𠮷元 一夢 よしもと・ひとむ

𠮷元 一夢 よしもと・ひとむ

株式会社THINX 代表取締役。データアナリスト・統計士・BIコンサルタント・BIエンジニア。文部科学省認定統計士過程修了。現在は、IT企業のシステム開発やソフトウェア開発にアドバイザリーとして従事しながら、パチンコホール・戦略系コンサルタントとして活動。